多賀丸遭難の碑(クリックで拡大)

遭難碑がある公園(クリックで拡大)

月刊デラシネ通信 > その他の記事 > クマのコスモポリタン紀行 > 第11回 前編

6時半起床。ストレッチをして、朝飯。とろろうどんの超大盛りをがつんと食べておく。7時47分富岡発の電車に乗り、あとはヤフーの路線検索にしたがって行動開始。8時56分のはやてに乗車。電車は満員。しかも中年以上の客がほとんど。自分も利用しているわけだが、今日から3日間JR東日本内乗り放題で12000円という大人の休日倶楽部の切符をつかっている人であろう。このところの疲れもあって盛岡まで爆睡。盛岡以降の新幹線にのるのは初めてでちょっと期待したのだが、なんのことはないトンネルばかり。八戸から野辺地までの特急の指定はとれなかった。自由席に乗るしかないのだが、この人の多さを考えるとイヤな予感がしたので、早めに下車して乗り換えようと、駆け足で函館行きの特急が待つホームに向かう。たばこも吸いたかったのだが(JR東日本は全車禁煙)、そんなことはいっていられない。予感は的中、ものすごい人が特急白鳥に乗りこんでいる。自由席の車両はまるで通勤電車、しかもみんな荷物が多い。なにが大人の休日なんだか・・・

横浜から東京までの東海道線より混んでいる電車に乗って、野地辺まで向かう。自分は二駅、30分程度だからいいけど、あのすし詰めで、あと3時間もかけて函館までいく人たちはお気の毒としかいいようがない。野辺地では、人をかきわけ、やっと降りることができた。いやはやすさまじい電車であった。

これからのる大湊線はローカル線、きっと車両も少ないはず、ここで坐れないときついということで、今度はまさにダッシュで乗り換えのホームへ。なんとかかんとか席を確保。なにか食べようかと思ったのだが、売店には弁当もなく、立ち食いそば屋があったのだが、長蛇の列。時間的に無理、朝、がつんと食べたのは正解だった。気になるのは雨がずっとあとを追いかけてきていること。天気予報では下北は晴れ時々くもりだった。荷物になるので傘はあえて置いてきてしまった。どうも天気が前倒し気味になっているようだ。やっとたばこを一本吸って乗車。隣に、この場とは一風ちがうサラリーマンのグループが坐る。彼らは特急とはやての異常な込み具合を不思議がっていた。それはそうだろう。

大湊線は、本州最北端を走る鉄道らしい。といっても海がちらちら見えるだけ、またうとうとしてしまう。なにげに隣の人がプリントを出して見ているのが目に入る。そのプリントには被爆救護セミナーとあった。そうか下北に六ヶ所村がある、ここは原発の半島でもあったのだ。

1時間ほどで下北に着く。本州最北端の駅というプレートが目に入る。時計を見ると14時すぎ。自宅を出てから本州最北端まで、6時間あまり。近いとみるべきか、遠いとみるべきか。

駅のまわりはなにもなし、食べることも、たばこを買うこともあきらめて、バス亭へ向かう。ここの接続時間もあまりない。駅のスナップをカメラに収める間もなく、バスに乗り込む。恐山へ行くバスは結構混んでいたようだが、自分が乗る佐井に向かうバスに乗る人はあまりおらず、らくらく坐れた。ラッキーと思ったら、途中寄ったむつバスターミナルでどっと人が乗って来る。このバスターミルがあるあたりが、この街の中心のようだ。

バスは下北半島を横断して太平洋側に出る。ここからは海沿いに走るので、ずっと窓の外の景色に見入る。下北では雨があがっていたのだが、またしても雨模様。海岸線には点々と港が続き、小さな漁船が碇泊していた。温泉もいくつかあった。下風呂、管の尻、易国間など面白い名前のバス停が続く。考えてみればこの海岸線を、菅江真澄は歩き、または小舟や、牛や馬に乗って、何度も行き来していたのだ。彼が残した旅紀行文の中にも、下風呂、易国間、桑畑などバス停の名前になっている地名が記されている。おもわずメモにとってしまったのが、佐井の手前の地名「奥戸」。これで「オコッペ」と読むという。

まぐろの街として最近よくテレビでも紹介されている大間に着いたところで、ほとんどの乗客が降りた。少しずつ空が明るくなってくる。終点手前の佐井でおりるとき、客は自分ともうひとりのふたりだけ。バス亭にひとりの中年のおじさんが立っていた。「横浜から来た大島さんはいますか」と声をかけてくれる。渋田昌平さんであった。バスでこの停車場で降りるように、電話でいわれていたのだが、わざわざ迎えにきてくれたのだ。

およそ2時間半のバスの旅はこうして終わった。佐井到着は、16時40分。一日にこれだけ乗り物に揺られての旅は久しぶり、さすがに疲れた。ずっと追いかけてきた雨もあがり、黒い雲の隙間からは青空ものぞきはじめた。空を心配そうに見上げていた私に「大丈夫ですよ、もう晴れますよ」と渋田さん。地元の人が言うのだから間違いないだろう。

多賀丸遭難の碑(クリックで拡大) |

遭難碑がある公園(クリックで拡大) |

渋田さんは、青森在住の石巻若宮丸漂流民の会会員江戸忠雄さんから紹介していただいた。渋田さんは長年営林署に勤めておられたが、最近定年退職し、現在は日露戦争の時傷兵を治療した三上剛太郎の家のガイド兼管理人をなさっている。地元の歴史にはとても詳しいということで、江戸さんが、佐井に行くのなら、ぜひ渋田さんに案内してもらった方がいいと、わざわざ連絡してくれたのだ。自己紹介もほどほどに、渋田さんはすぐにバス停の近く、津軽海峡文化館アルサスの隣にある多賀丸遭難の碑まで行きましょうと案内してくれた。ここには海に面したところにたてられた立派な碑が建っていた。しかもロシア語で碑文が彫られていたのにびっくりする。

遭難碑と漂流地図(クリックで拡大) |

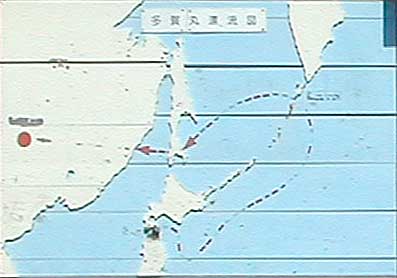

多賀丸漂流地図(クリックで拡大) |

延享元年〔1744年〕11月、佐井村の伊勢屋2代目竹内徳兵衛は多賀丸に新鱈等を満載し江戸へ向う途中難破、翌年5月、千島のオンネコタン島に漂着した。16人の乗組員のうち生き残った10人は、1754年からイルクーツクに移され、ここで日本語学校の教師となっている。故郷に帰るあてもなくここでロシア人と結婚するのだが、この中のひとり久助の子供トラベズニコフは寛政4年(1792年)、第1回ロシア使節ラクスマン一行の通訳として根室と箱館(函館)に来航、また三之助の子アンドレイ・タターリノフは露日辞典「レクシコン」を編纂している。

多賀丸が千島に漂着してからおよそ50年後に、若宮丸はアリューシャン列島の小島(ウナラスカ島)に漂着し、1796年に多賀丸漂流民が暮らしていたイルクーツクに移されている。多賀丸漂流民たちと相まみえる機会はもちろんなかったわけだが、彼らの子供たちとは会っていた。若宮丸漂流民の最年長だった吉郎次は、イルクーツクに移った3年後に73歳で亡くなっているが、彼が葬られた墓地には、竹内徳兵衛の墓もあったと、帰国した若宮丸漂流民は証言している。

竹内徳兵衛の墓(クリックで拡大) |

この竹内徳兵衛の墓が、近くの長福寺にあるという。渋田さんのお話だと、竹内徳兵衛の子孫もこの村にはおり、しかも渋田さんの家のすぐ前にお住まいだという。今日は都合がつかず、お会いできないとのことだった。

長福寺は、遭難碑から車で一分もかからないところにあった。佐井は、津軽海峡に面した海辺の村なのだが、背後には深い森がひかえ、覆いかぶさるように迫っている。長福寺はこうした深い森の山あいに建つ大きなお寺だった。山あいにひろがる墓地の入り口に、竹内一族の墓があった。竹内一族は、佐井でも名家であったことがわかる。

円空仏(クリックで拡大) |

北の街の日暮れは早い。18時前なのだが、静かに夕闇がひろがっていく。渋田さんは、「ここには有名な円空仏があるんですよ、見に行きましょう」と、堂内へ私を導いた。あとで知ったことなのだが、ここの木彫十一面観音像は、数ある円空仏の中でも、傑作のひとつに数えられており、総高181cmの立像は、大きさにおいても残存する円空仏の中では第2位といわれる貴重なもので、昭和34年には県重宝に指定されているものだった。薄暗い堂内で、わずかなご対面だったのが、その佇まいが放つ存在感に圧倒されてしまった。渋田さんは電気をつけようとスイッチを探してくれたのだが、自然光で見るべきものであった。

そういえば晩年長谷川濬は、ソ連大使館の領事館に勤めるコマレンコが書いた「円空」の翻訳をしていた。今回の旅の目的は、戦後何度も何度も津軽海峡からみた函館を、実際に船から見ることだったのだが、これも何かの縁なのかもしれない。

渋田さんの説明によると、佐井は全国各地からよそ者がたくさんあつまって来たところで、それぞれ有力者たちが檀家となった宗派のちがうお寺が6つあるという。江戸時代から明治初年まで、北前船でヒバや海産物を京都などに運ぶ日本海交易や、山丹交易の中継港として活況にあふれていた佐井というこの村の成り立ちを裏付けている。それは仙台藩の米蔵として、また海運基地として繁栄した石巻の成り立ちとも重なり合ってくる。石巻の千石船の船主たちは、紀州、下総、伊勢、庄内から一攫千金を夢見てこの港町に集まってきたよそ者たちであった。

渋田さんの話によると、この港が栄えたのは、なによりも海の背後にある豊かな森林のほとんどをしめていたヒバが大きいという。さらには、すぐ間近にある箱館を基地として物流していた北方漁業資源を簡単に輸送できるという立地、これが江戸時代に、いまではさびれたように見えるこの港を繁栄させていたのだろう。

渋田さんの書斎(菅江滞在の部屋) (クリックで拡大) |

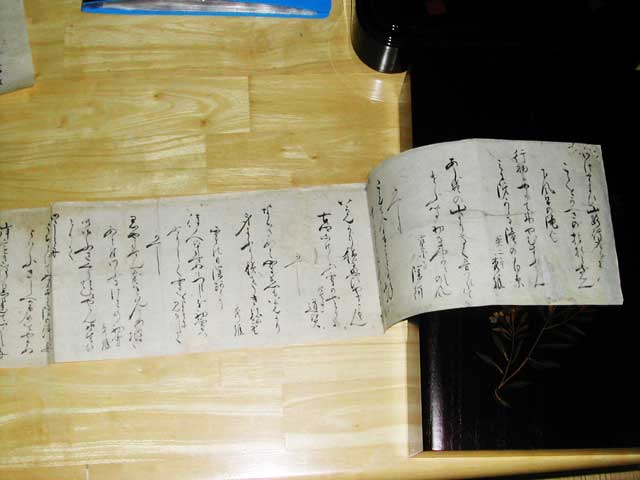

菅江直筆の書(クリックで拡大) |

長福寺から渋田さんの家へ向かう。この渋田さんの家が、現代と過去を結びつけるところでもあったのだ。

家に入って真っ先に渋田さんが案内してくれたのは、ご自分の書斎であった。家は最近改築されたのだが、この部屋だけは昔のまま残しているという。何故ならばここは、菅江真澄が滞在していた部屋であったからだ。

菅江真澄は、1792年(寛政4年)10月から1795年(寛政7年)3月まで、田名部(現在のむつ市)を拠点に、下北半島を放浪していた。

渋田さんは、菅江真澄直筆の書を見せてくれた。短歌や、謝辞を書いた和紙には、しっかりと白井秀雄という菅江の本名の署名が記されている。

彼が書き残した紀行随筆「奥の浦うら」のなかに、こんな一文がある。

「坂井の家につくと、珠阿上人、渋田政備、医者の三上などがいた。きのう舟できたのだなどと、にぎやかに思いおもいの物語をして、わたくしも少しは気分もよくなったが、まともな体ぐあいではさらになく、まだ日暮れにならぬうちに寝てしまった。

二十日 ただ寝てばかりいて、渋田、三上が帰るといっても、枕をもたげることもできない。」(寛政7年4月18日)

短歌のやりとりを書いたと思われる文書には、珠阿、三上の名前も出ているから、この書はこの時書かれたもなのだろう。この書は、襖の裏張りの中から見つかったものだという。渋田さんのご先祖も、もともとこの土地の人ではなく、余所から流れてきて、ここでは村の世話役のようなことをなさっていたという。渋田さんは15代目にあたるという。東北、そして松前を旅した菅江真澄のことが気になり始めたのは、簾内敬司著「菅江真澄みちのく漂流」を読んでからで(ブログ記事)、これを読んで菅江の歩いた東北の道を実際に歩いてみよう、それを自分のライフワークにしようなどと妄想を抱いていたのだが、今回の旅はその序章のつもりだったが、いきなりこんな場にめぐり合わせるとは・・・。渋田さんを紹介してくれた江戸さんに感謝しなくてはならない。

渋田さんが菅江に関心をもたなければ、このように菅江直筆の書もこのように保存されることもなかっただろうし、そしてその部屋をそのまま残そうとは思わなかっただろう。これはひとつの奇跡といえるのではないだろうか。菅江にとって縁のある佐井に生まれ育った渋田さんは、菅江の語り部になろうとしたのではないだろうか。こうした伝えようとする意志、それが歴史の重みということではないだろうか。

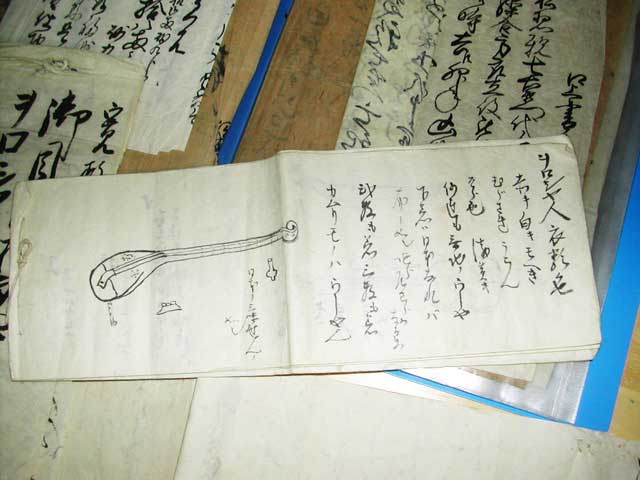

寛政4年光太夫関連文書1(クリックで拡大) |

寛政4年光太夫関連文書2(クリックで拡大) |

もうひとつ、歴史は、もの、そして人が交わることによってつくられていることをこの辺境の地で知ることになった。

渋田さんは、菅江真澄自筆の書の他に、光太夫にちなんだ古文書も見せてくれた。ひとつは「寛政四年ヲロシア人・御目付様応対役付表」と題されたもので、日本との通商を求めるために光太夫たちを連れ帰ったラックスマンと交渉するために、幕府から派遣された一行が、ここに立ち寄った時に、どう応対するかを書いたものである。もうひとつこれは光太夫らがロシアに漂着したいきさつ、ロシアでの生活について書かれた文書のようだった。時間がなく、ちらっと見ただけなのだが、箱館に光太夫たちが滞在したときに、誰かが聞いたものをメモしたものなのだろうか。ただ気になるのは、「菅江真澄遊覧記」の解説の中で、編者の内田武志が、真澄が北海道にいたころ聞き書きした〔かたい袋〕という随筆のなかに、「蝦夷図」と書かれた紙がはさまっており、このなかに光太夫らがロシア領に漂着して、シベリアからぺテルブルグに連れられ、再び日本に戻る経緯を記していると書いていることである。渋田さんは、どうしてこの文書が保管されていたのか、いつの時代のものなのかはわからないとおっしゃっていたが、これについては一度きちんと調べる必要がありそうだ。

佐井に来てからずっと気になっていたのだが、津軽海峡の向こうの函館は、すぐそばにあるのである。函館山は間近に臨むことができるし、地元の人たちは、大間から出る船で、買い物や通院のため函館に渡っているという。渋田さんも本などは、函館の本屋で購入しているといっていたし、テレビなども青森の放送局ではなく、函館で放映されている番組が流れていた。佐井の人たちにとって函館は、隣町だったのである。それは江戸時代も同じだったはずだ。渋田さんの話によると、寛政以降の幕府の役人たちが、箱館に渡る公式航路は、佐井からだったという。光太夫関係の情報が、箱館から佐井に伝ったのは、不思議ではない。

菅江真澄が、およそ四年滞在した松前を離れ、佐井の隣村奥戸に船でたどりついたのは、1792年10月、光太夫がラックスマンに連れられ根室にやってきたのは、この年の9月のことである。下北での紀行文「牧の冬枯」や「奥の浦うら」、「牧の朝霧」にも、地元の人から聞いた話として、ラックスマン来航についての話が何度も登場している。

佐井は、漂流民の交差点になっていたといえるのではないだろうか。

多賀丸漂流民がロシアに漂着し、その子孫や教え子が、光太夫の帰国に関係していたばかりではなく、さらに若宮丸漂流民たちが長崎に帰って来たその年、牛滝村(現在の佐井村)の船慶祥丸もロシアに漂流、カムチャッカ半島のペトロパブロフスク港に移され、ここで若宮丸漂流民で、ロシアに帰化した善六こと、キセリョフに面倒を見てもらっている。

そしてその善六は、ゴローブニン事件の時通訳として、佐井の隣町である箱館に来ているのである。

菅江は、「奥の浦うら」のなかで、ラックスマンや光太夫たちを乗せたエカテリーナ号が、下北半島の岩屋の浦(現在の下北郡東通村)に、迷い込んだエピソードを紹介している。

ゴローブニン事件のそもそものきっかけとなったロシア船によるエトロフ襲撃事件の調査のために幕府から蝦夷地に派遣された若年寄堀田正敦は、文化4年(1807年)7月野辺地から蝦夷に渡っているのだが、この時若宮丸漂流民のふたり津太夫と佐平、さらには慶祥丸の乗組員らを引き連れていた。

箱館と海でつながっていた下北は、漂流民研究にとって重要な鍵を握る土地だったことは確かだ。そしてそれは私のライフワークになるはずの菅江真澄の東北の旅と重なりあっている、久しぶりになにか手応えを感じた旅となった。

渋田家の夕飯の時間が近づいているようだ。16代目の息子さん夫婦の子供たちも食卓に集まっている。そろそろお暇する時間が来たようだ。

渋田さんとはこれから何度も会うことになるような気がする。ひょんなことから渋田さんと私は、同じ8月20日生まれということもわかった。これも何かの縁であろう。

渋田さんの車で、紹介してもらった民宿「芳栄丸」まで送ってもらう。昼飯も食べていないので、すぐに食事にしてもらう。いかの刺身が美味しかった。ビール一本と酒一合飲んだらいい気持ちになる。メモをまとめる気力も残っていなかったし、テレビから流れる世界陸上の実況もただ眺めるだけだった。

明日は、隣町の函館へ船で渡る。今度は長谷川濬を求めての旅となる。

| 目次へ | 前へ | 次へ |